Introduction

技術紹介

UAV赤外線カメラ調査(スクリーニング調査)

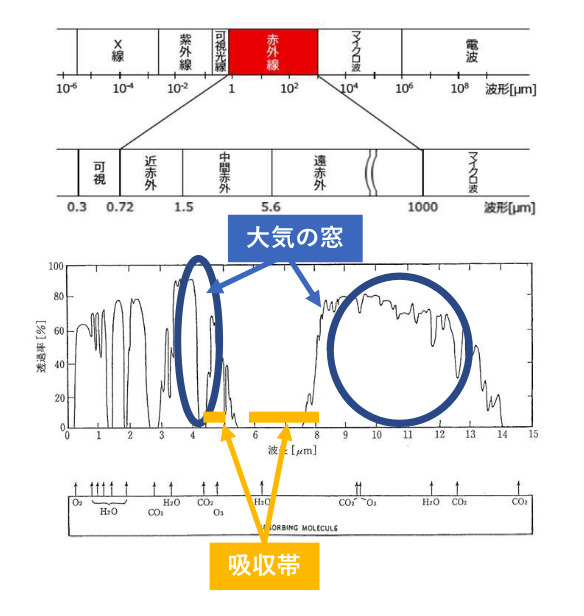

1. 赤外線の波長と特性

赤外線

・可視光線の長波長端から電波の短波長端までの電磁波

・波長範囲:0.72~1000μm

(波長によって、近赤外線・中間赤外線・遠赤外線に区分される)

・大気中の炭酸ガスや水蒸気他の気体は、2~15μmの波長帯で吸収帯を持っている。

・左に示すように、4.3μmに炭酸ガスによる吸収帯が、5.4~7.6μmの間で水蒸気の強い吸収帯がある。

・逆に大気をよく透過する、いわゆる「大気の窓」と呼ばれる領域があり、中間赤外線の3~5μm、遠赤外線の8~12μmを赤外線カメラに使用している。

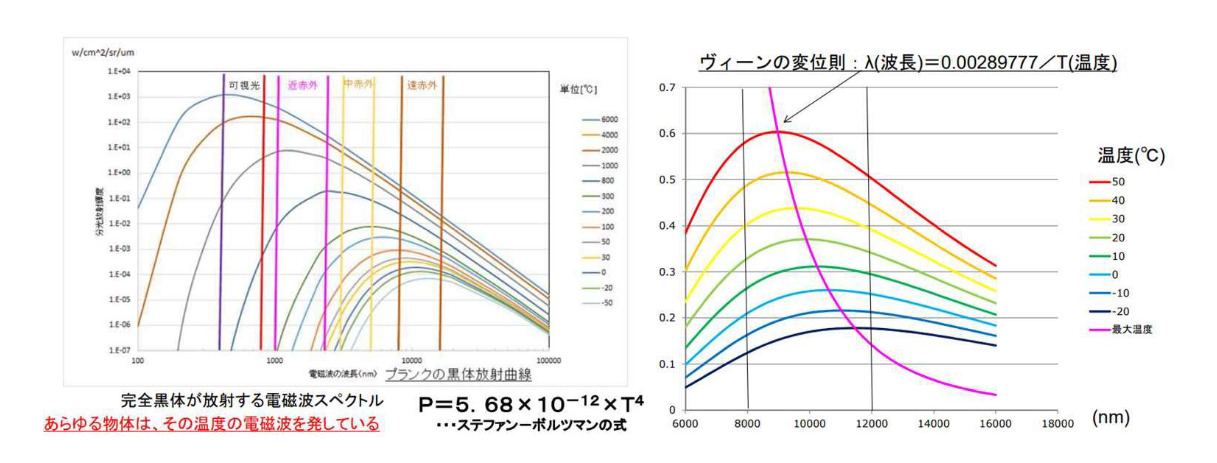

2. 黒体

温度が絶対温度以上であれば、どんな物でも赤外線を放射、吸収している。固体からの赤外線放射を考える上での基礎となるのは黒体であり、その分光放射強度は、上の左図のようにプランクの法則に従う曲線で示される。更に、全波長で積分することで、黒体から放射される全放射エネルギーPは、温度Tの4乗に比例することがわかる。

黒体の放射強度が最大となる波長は、上の右図のようにヴィーンの変位則で表され、生活温度範囲では、8~12μmに変曲点があり、遠赤外線カメラを活用する。

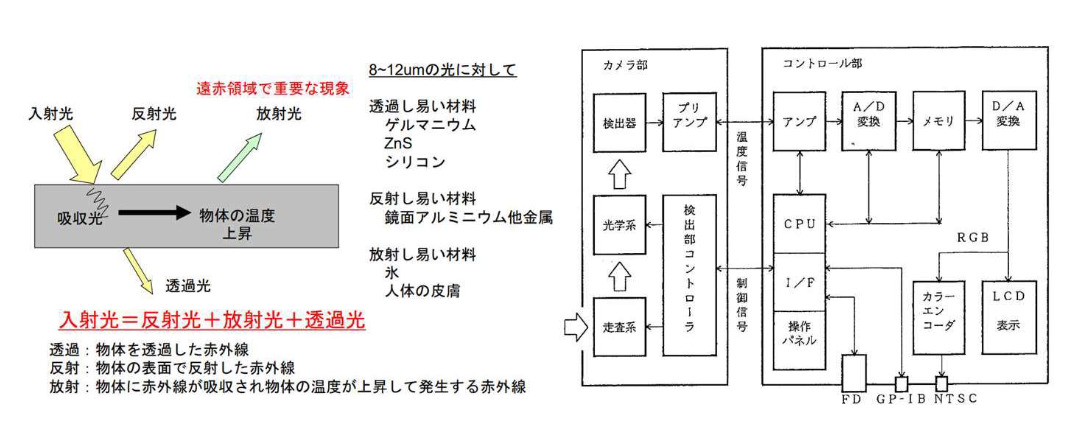

3. 反射・放射・透過とカメラ

・赤外線の入射光は、反射・放射・透過が生じるが、各々の比率は物体の種類や表面状態によって変わる。

・赤外線の放射光は温度との相関があり、赤外線カメラはそれを捉える。

・対象物から放射される赤外線をカメラ部の光学系で集光し、赤外線検出器によって電気信号に変換する。

この電気信号をコントロール部で増幅し、A/D変換等の回路を経てCRTなどの表示装置によって赤外線の強弱に対応して、

対象物の温度分布パターンを表示するものである。

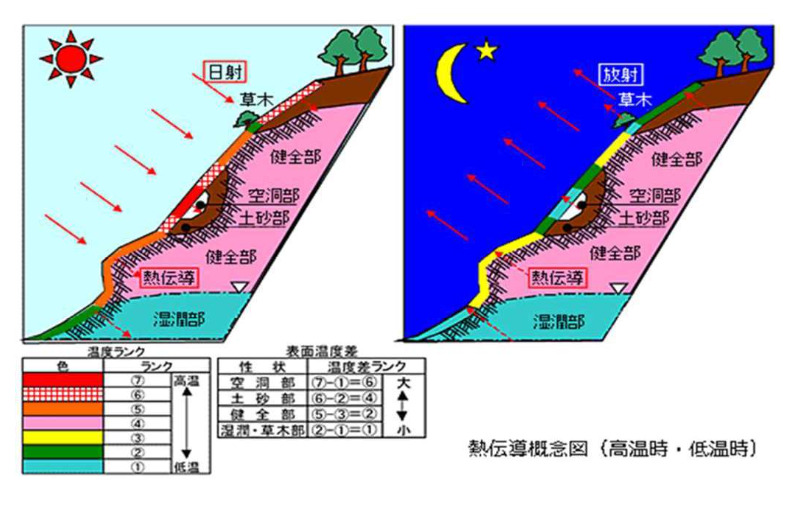

4. 調査原理

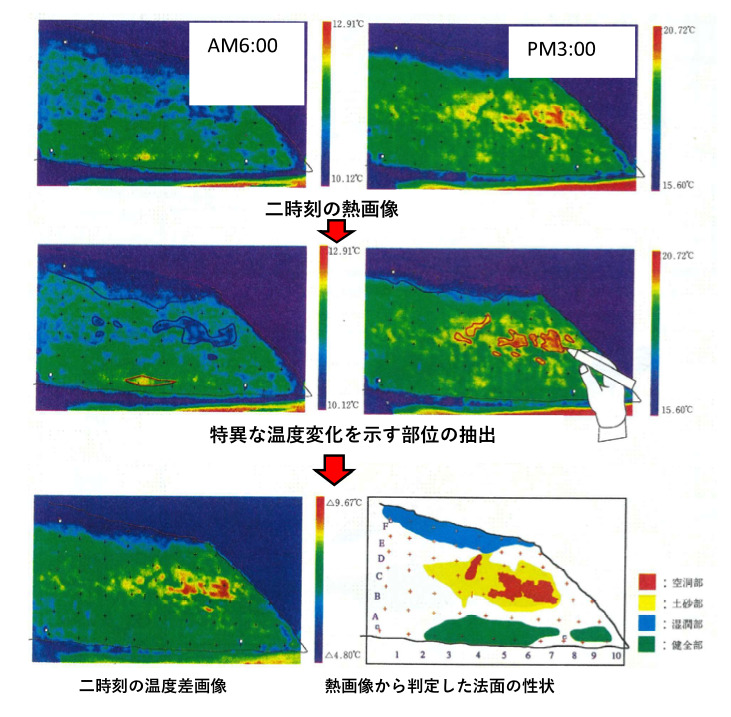

熱赤外線映像法

熱画像を用いた法面診断については、「熱赤外線映像法による吹付のり面老朽化診断マニュアル」(平成8年1月土木研究所)に詳細 が説明されている。

法面では各部位の熱伝導の違いにより、高温時と低温時の温度差が異なり、湿潤・草木部、健全部、土砂部、空洞部の順で、温度差が大きくなる傾向にある。

高温時と低温時で赤外線カメラでの撮影を行い、両者の温度差から法面の状態を把握し、スクリーニングを行うものである。

5. 具体的な方法

低温時と高温時の二時刻で同じ位置・画角の熱画像を撮影し、それらを比較することにより、特異な温度変化を示す部位を抽出する。 (最小検知温度差:0.1~0.2度)

更には、熱画像解析ソフトを用いることにより、二時刻の温度差を画像化することにより、特異な温度変化を示す部位が明確化し、診断が容易となる。

二時刻でずれのない熱画像を撮影するには、従来、定点カメラを定位置から動かさずに撮影していた。

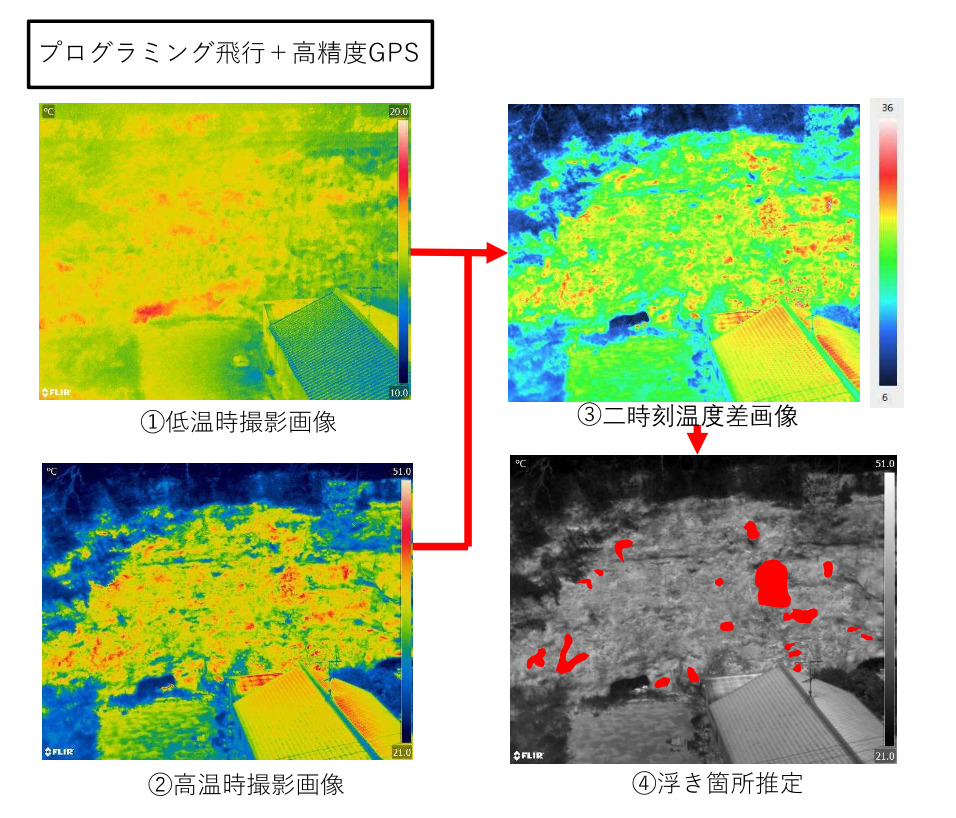

ドローンにより、法面の高さや面積に依らず効率的な撮影が可能。

6. 点検用ドローン

・光学カメラと赤外線カメラの両方を搭載した点検用ドローンにより、目視点検を超えた詳細な点検が可能となる。

・法面点検においては、広範囲に渡る空撮により、 熱赤外線映像法による法面診断が容易となる。

7. 解析

解析手順

①② 各画像を温度データ化

③ 差分温度→画像化(二時刻温度差解析ソフト:(株)テクノコンサルタント)

④ 法面の状態を把握する